児童/生徒評価分科会 中学校部会

- 学校教育におけるESD推進

- ・大田区立大森第六中学校

- 柴崎裕子

- ・福岡教育大学附属小倉中学校

- 柴田康弘

- ・北九州市立菅生中学校

- 小川 亮

- ・箕面こどもの森学園

- 佐野 純

- ・京都市立七条中学校

- 野川理歩

- ・宮城教育大学/アドバイザー

- 市瀬智紀

このルーブリックについて(特長、大切にしていること)

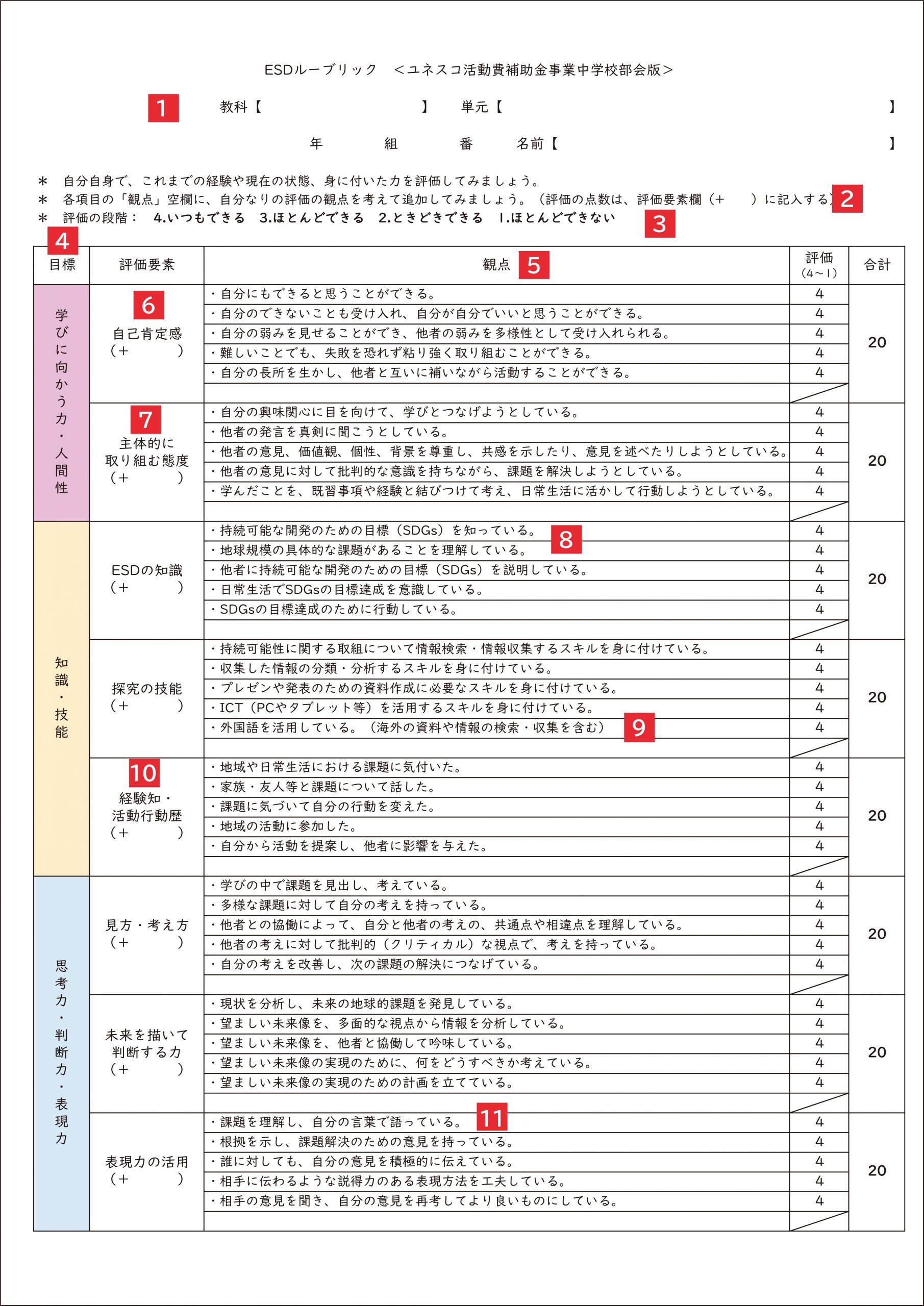

本部会で重視したのは、「汎用性」と「自己評価」です。「汎用性」の観点からは、どの学校、どの教科でも使えるよう、まず学習指導要領の「3つの柱」を軸に置いた上で、昨年度事業でまとめた26の評価要素(『変容を捉え、変容につながる評価のカタチ』13-14頁参照)を参照しつつ各項目を構成しました。また、誰にでも見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

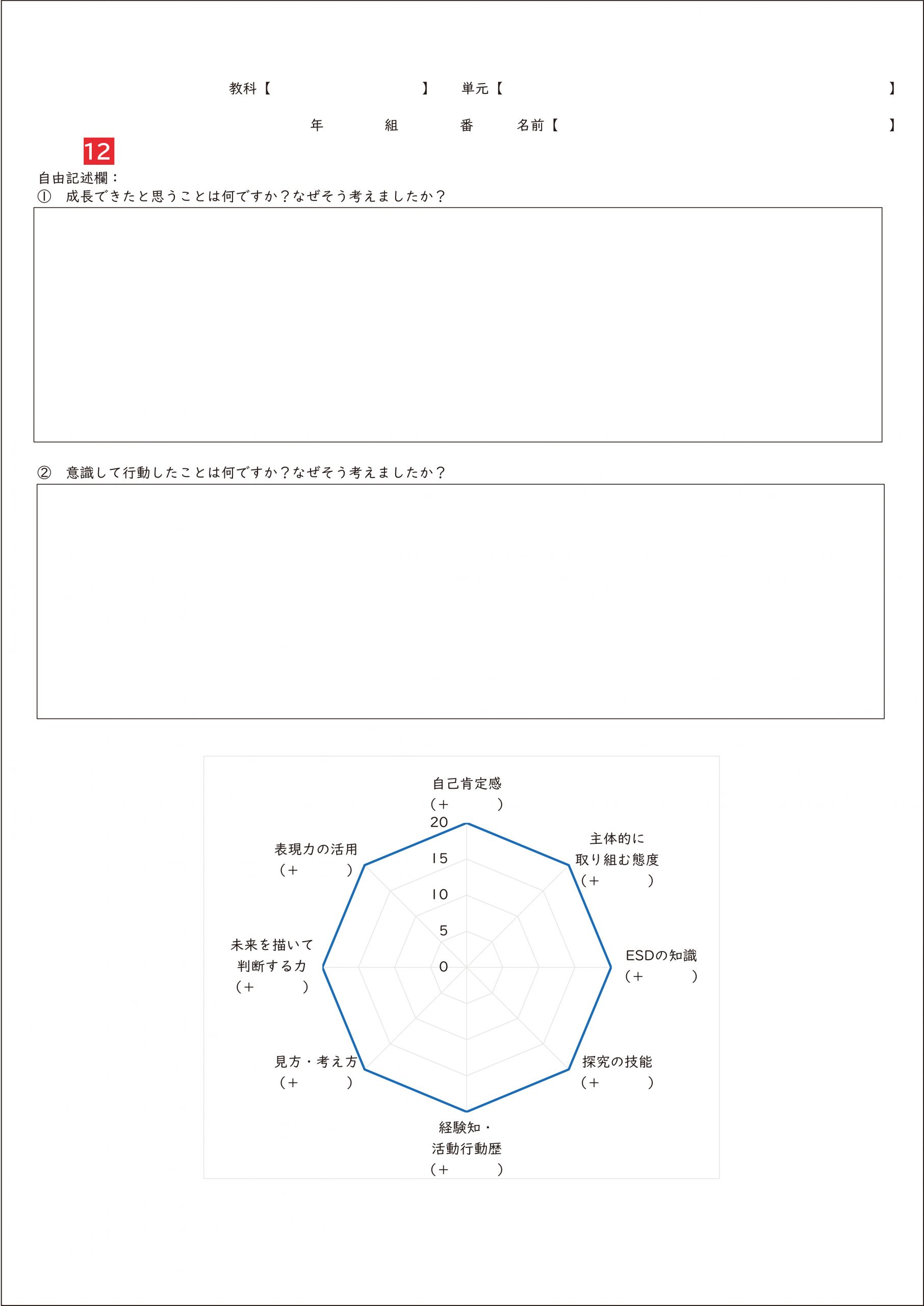

一方、「自己評価」を重視したのは、評価を通して子どもたちが前向きに学びに向き合っていけるようなものにしたいとの思いからです。 手法としてはルーブリックが最適と考え、効果測定の指標として数値での回答を求める固定項目とともに、生徒が自らの尺度、言葉で振り返ることができるよう、自分で考えた「評価の観点」を書き込む欄や、自由記述欄を設けました。また、レーダーチャートで可視化することで、学習前後の変化(成長)を視覚的に実感できるようにしました。

本部会では、自己肯定感が学びの土台となり、その部分と向き合って自分の軸を持つことからそれぞれのESDの実践が始まると考え、「学びに向かう力・人間性」、中でも「自己肯定感」を評価要素の一番上に置いています。さらに、ESDにおいては知識を活用して行動に移すことが重要になることから、「知識・技能」欄にこれまでのESDの知識や活動に関連づけた「経験知・活動行動歴」を設けたのもポイントです。ただし、より多くの学校で活用いただくためには、学習指導要領の「3つの柱」の記載順や、行動面の評価の取り扱いに対する配慮が必要との判断から、①本事業の独自性を重視したバージョンと②学習指導要領に沿ったバージョンの2種類を作成し、ご利用いただく方に選択していただけるようにしました。

ルーブリック使用上のポイント(解説)

はじめに(実施者の心構え)

- 「持続可能な社会の担い手」育成を意識し、中学校3年間の学びを大切にしてほしい。生徒の変容を知るために、学習単元やプロジェクトベースの活動の節目(最初と最後)にこのルーブリックに必要な情報を取っておきたい。忙しければ情報を取っておくだけでも、後ほど時間のある時に集計、分析できる。

※収集したデータの集計・分析ツールや活用方法については後述「ルーブリック収集データの活用」を参照。 - 活用する教師自身が、まず自分なりの視点でESDやSDGsへの自分なりの見方・考え方を持っている必要がある。(自分自身が学び続ける姿勢が重要)

- 失敗を恐れず、実践や評価をとにかくやってみる、行動に移すことはESDの核である。

ルーブリック実施にあたり

◎ 学校や教員を取り巻く環境、ESD実践歴、周囲の理解等により、実施者ごとに背景が異なる。各自の段階に合わせて<中学校部会版><学習指導要領版>のよりなじみやすい方を活用してほしい。また、このルーブリックは完成形ではなく一つの提案なので、各自より使いやすいようにアレンジしてもらえるとよい。

◎ 生徒にルーブリックを提案する際には、「周りの人と比べるのではなく、自分の変化を捉えるためのもの」であることを伝える。例えば、以下のような説明をしてもよい。

◎ 生徒がルーブリックの全体像を理解するためには、「多面的な視点とは何か」などについて時間をかけて丁寧に説明していくことが望ましい。

◎中学生にとって文言が難しい場合は、単語や文章を変える、または口頭で補足説明しながら進めるとよい。

◎ 単元で使うことに限定せず、学校生活のビフォーアフターとしてルーブリックを活用することなどもできる。

ルーブリック様式(中学校部会版、学習指導要領版)

※ここでは「中学校部会版」を表示しています。「学習指導要領版」は右記ExcelまたはPDFファイルよりご覧いただけます。

※数字にポインターを合わせると、各項目の解説が表示されます。

ルーブリック収集データの活用

宮城教育大学 教授 市瀬智紀氏 監修

ルーブリックを実施して収集したデータを分析すれば、生徒の意識や学習状況を把握するのに役立つ。また、分析データは、自身の学習指導に対する生徒からの貴重なフィードバックとしての意味合いももつ。分析結果をもとに、授業実践や日々の生徒との向き合い方を振り返り、改善につなげていくことで、教育活動のさらなる充実や発展が図られるため、ぜひ活用していただきたい。

分析方法と分析ツールの活用例

1.ルーブリック:相関分析

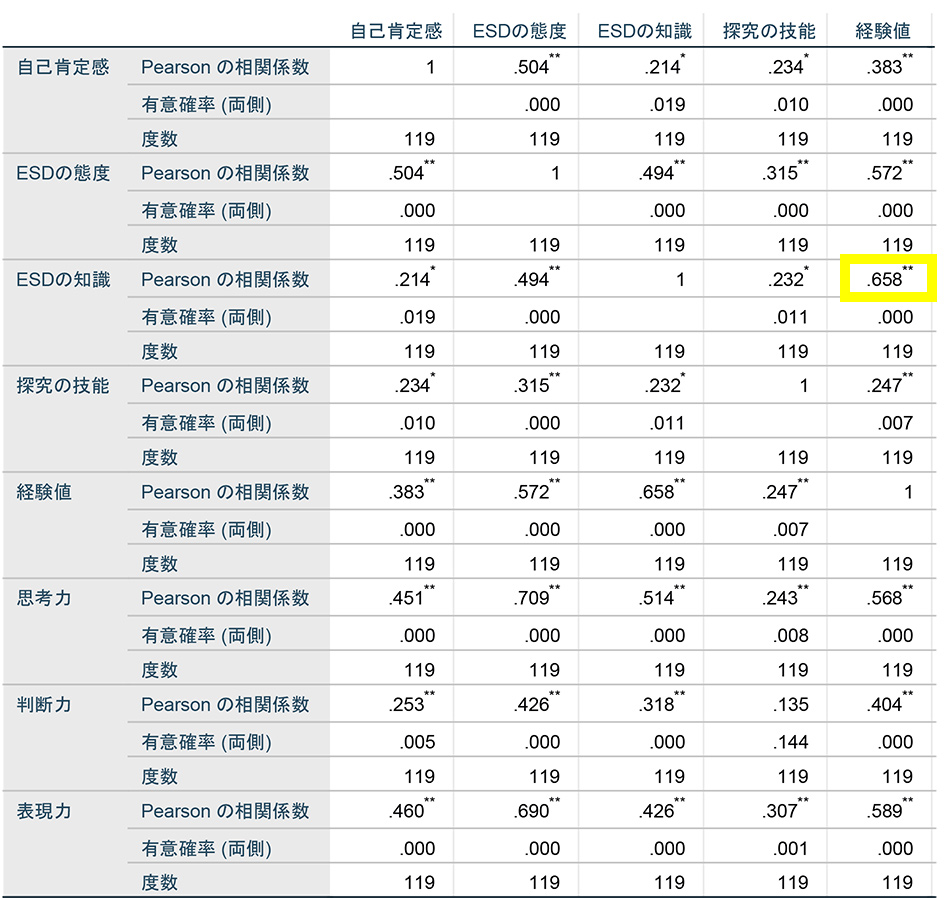

8つのカテゴリー(評価要素)ごと、または40の項目(観点)ごとに、ルーブリックの値を用いて相関(二つの事柄に何らかの関連があること)を調べる。

以下の例のように、相関の強いカテゴリーや項目から背景や状況を読み取ることができる。

※図に記載されている項目とルーブリックの項目の用語が異なる部分があります。

◆「ESDの知識」⇔「経験知・活動行動歴」の相関係数が高い

→経験値がESDの知識や態度のベースになっている

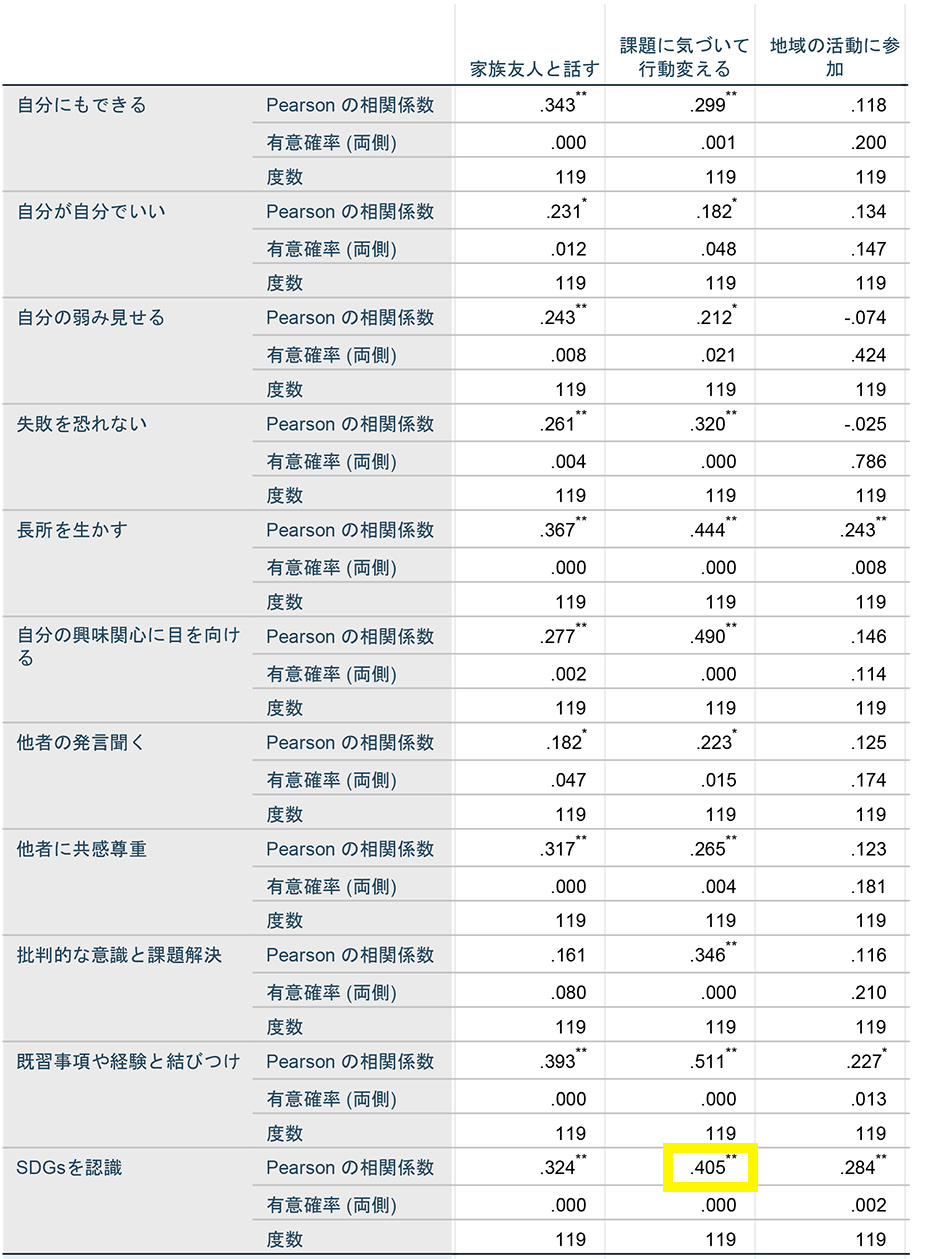

◆「日常生活でSDGsの達成を意識している」⇔「課題に気づいて行動を変えた」の相関係数が高い

→日常生活でSDGsを意識していることが、課題に気づいて行動を変えることと強く結びついている

分析ツール

有料のソフト(IBM社SPSS等)が必要。リソースを持つ研究者等の協力が得られる場合は相談してみるとよい。

2.記述:共起分析、クラスター分析

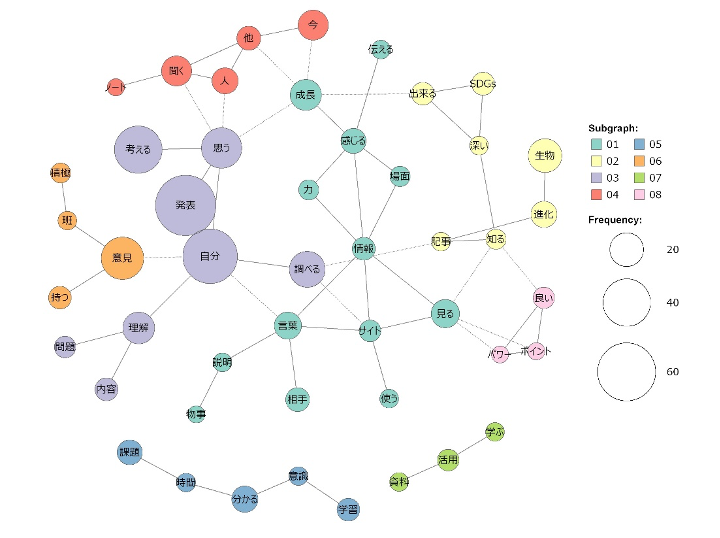

自由記述欄に書かれた文章から、出現する語の関係性を調べる。

- 共起ネットワーク

共起(ある語と他の語が一緒に出現すること)する語を線で結び、共起の程度の強さを表す。

(例)自分で調べ、考えたことを発表し、成長できたと思う。

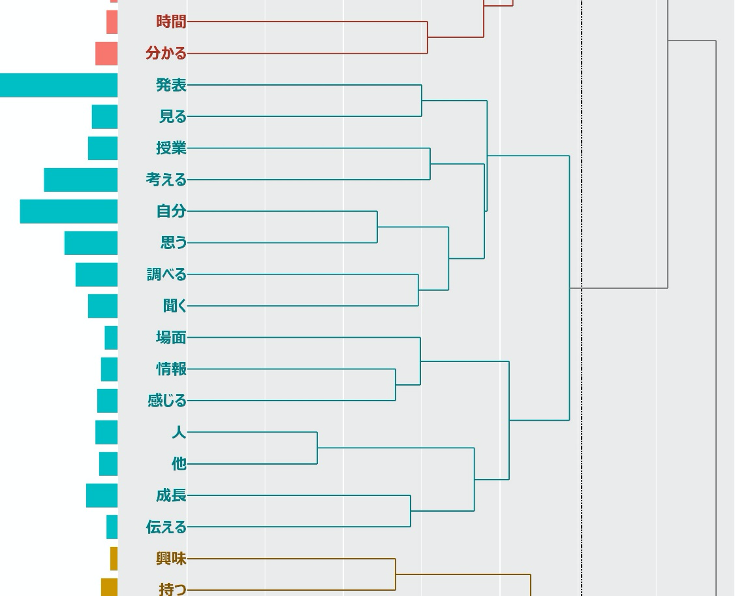

- クラスター分析

表面的なつながりの共起ネットワークに対して、階層に分けて分析するもの。

分析ツール

「KH Coder」https://khcoder.net/

※ソフトを無料でダウンロードし、利用することができる。

ルーブリック作成プロセスにおける気づき

汎用性を意識し学習指導要領に合わせることを検討していく過程は、とても重要な部分でした。汎用性が大事であると同時に、教育の方向性をより良いものにしていくための提案をしていきたいという思いもあり、汎用性と独自性のバランスについて議論を重ねた結果、2種類のルーブリックを提示するという形になりました。両ルーブリックの異なる部分に本部会としての価値観を反映するとともに、ルーブリックは各校の実情や指導にあたる先生方に合わせて改変することが可能であるという認識を共有しました。

また、ツールとしての有用性を高める努力と並行して、評価実施者の意識や姿勢も同様に重要だという気づきがありました。まず教員自身がESDやSDGsについての自分なりの考えを持ち、学び続けることが大切です。そして、この評価は生徒の自己評価であるとともに、教えることの改善にも役立ちます。生徒の変容を知ることは教員の指導の成果を知ること、またルーブリックの結果を分析することで教員の授業改善にも役立つ、という視点を持ち、とにかく評価に取り組んでみることが、ESD実践者の姿勢そのものとも言えるのではないでしょうか。

モデル評価手法を活用した実践紹介

|

東京都大田区立大森第六中学校

柴崎裕子 |

福岡県福岡教育大学附属小倉中学校

柴田康弘 |

福岡県北九州市立菅生中学校

小川 亮 |