ライブラリー/ショップ

ライブラリー

ACCUnews

-

ACCUnews421号

発行日:2025年9月20日

-

【特集】UNESCO WEEK

▼PDFはこちら

【表紙紹介】

『ACCU news』は、今号から装いも新たにページ数を増やし、創刊以来(おそらく)初の、描きおろしイラスト表紙になりました!「第3回ユネスコウィーク」特集号として、このイベントのもつ活気や前向きなメッセージをカラフルに元気よく描き出すことを意識し、また、ユネスコ活動に関わる多様な世代・国の人びとが集い、つながる様子を「ユースフォーラム」で行われた“ トークフォークダンス” をヒントに表現しました。

※印刷版において誤った内容が掲載されている箇所がございました。関係各位に深くお詫びいたします。訂正箇所等詳細はこちらをご確認ください。なお、上記PDFは訂正後のものを掲載しております。

-

ACCUnews420号

発行日:2024年8月30日

-

【特集】スタッフ座談会「私たちのこと、ACCUのこと」

▼PDFはこちら

【表紙写真】

パリのユネスコ本部敷地内「寛容の広場」にある石碑です(1996年公開、2006年撮影)。ユネスコ憲章前文“戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない”という一文が10の言語で刻まれています。世界中にはそれぞれに異なる文化や考えが存在するけれど、“平和”への願いは同じであるということを改めて感じます。

-

ACCUnews419号

発行日:2024年2月10日

-

【特集】誰もが学べる社会の実現へ向けて ~ノンフォーマル教育を見つめ直す

▼PDFはこちら

【表紙写真】

2014年から2018年にACCUが実施した事業「若者主体の持続可能なコミュニティ開発」において訪れた、パキスタン・チャワハブ村でのプロジェクト視察時の一場面です(2017年9月に撮影)。女性グループのリーダーを務めるナジマさんという女性が、自らの信念に基づき村の子どもたちに勉強を教えはじめ、子どもや村の人々が学びの大切さを認識するようになったという実話を、子どもたちが劇のように再現してくれました。今回の特集でも取り上げた「ノンフォーマル教育」の一つの形がうかがわれる印象的な出来事でした。

-

ACCUnews418号

発行日:2023年8月10日

-

【特集】今こそ考える 先生たちの国際交流

▼PDFはこちら

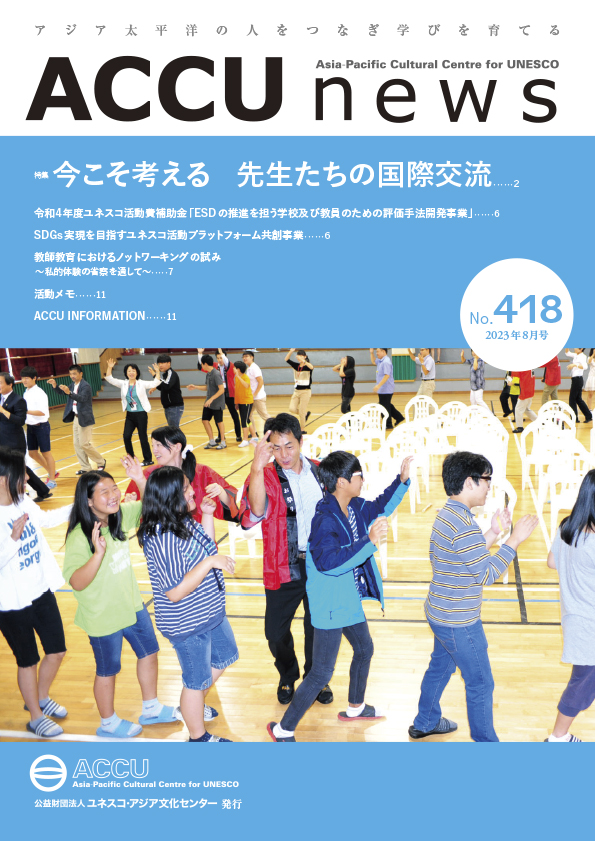

【表紙写真】

2023年7月、日本の先生が海外に赴き対面交流する事業が久しぶりに実現!訪問先となった韓国の学校において日本の伝統的な遊びを現地の児童・生徒に教えるセッションがあり、彼らにとって楽しいものとなるよう先生たちは入念な話し合いや事前準備を行ったそうです。

今回の表紙写真は約10年前、同事業で韓国の佳谷(カゴク)小中学校を訪れたときの1枚です。国も世代も超えて共に踊り、笑い、楽しい時間となったことがうかがえます。

-

ACCUnews417号

発行日:2023年2月25日

-

【特集】ユネスコ活動の未来を共創する

▼PDFはこちら

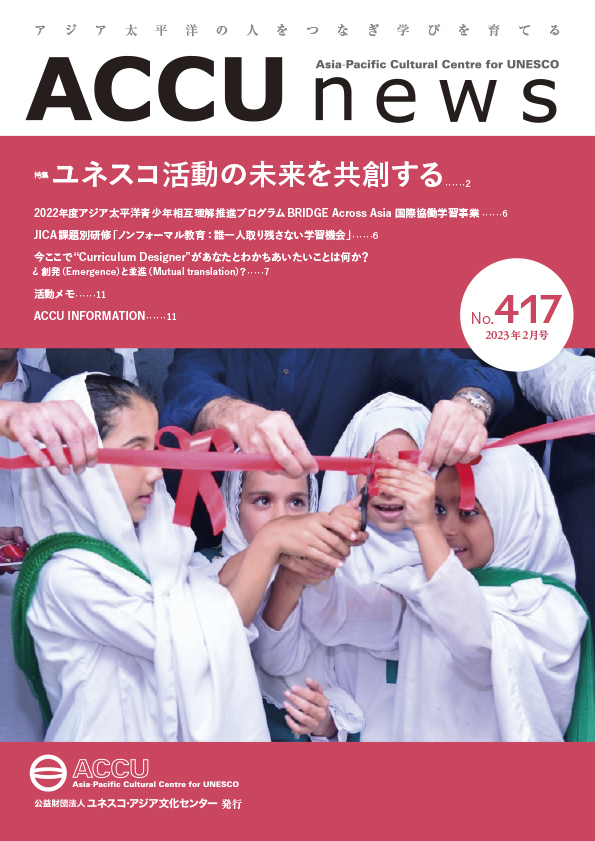

【表紙写真】

2022年度JICA課題別研修に参加されたパキスタンのマーニ・ザリフルさんにご提供いただきました。マーニさんが代表を務めるカイバル・パクトゥンファ州初等中等教育財団が、公教育へのアクセスが無い地域に住む子どもを対象に「参加型オンライン家庭学習プログラム」を新たに開始し、その前日の立ち上げ記念イベントでテープカットが行われました。

-

ACCUnews416号

発行日:2022年10月30日

-

【特集】ACCUプロダクトMAP

▼PDFはこちら

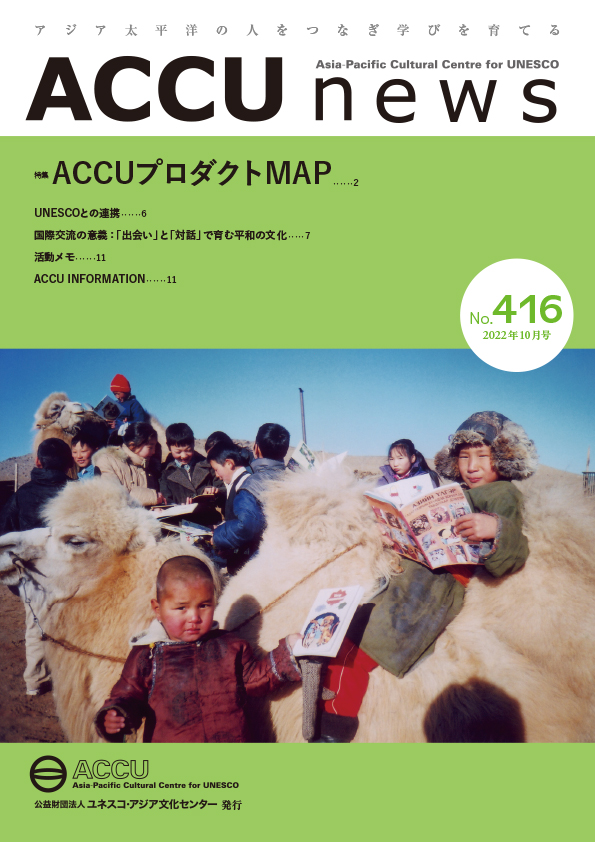

【表紙写真】

ACCUの「共同出版事業(ACP)」において、アジア太平洋地域の編集者等と共同で企画・編集・出版された児童書の現地語版が、移動図書館活動を通してモンゴルの子どもたちに届けられたときの様子です。この写真は約20年前のものですが、昔も今も、私たちの生み出すものが誰かに届き、活用いただけることを嬉しく思うとともに、今後も多様な主体と協働しながら様々なニーズを形にすべく、まい進します!

-

ACCUnews415号

発行日:2022年6月20日

-

【特集】対話の向こうに見える世界

▼PDFはこちら

【表紙写真】

世界中がコロナ禍で覆われる直前の2020年1月、バングラデシュ南東部チッタゴン管区チャンドプール地区のゴノケンドロ(多目的コミュニティラーニングセンター)視察時の様子です。ゴノケンドロはACCUの「持続可能な地域づくりを推進する学びの共同体構築支援事業」パートナー団体のBRAC(Bangladesh Rural Advancement Committee)が支援しており、中学校に併設されているため、図書館やプログラムを利用する生徒が大勢顔を見せてくれました。

-

ACCUnews414号

発行日:2022年2月15日

-

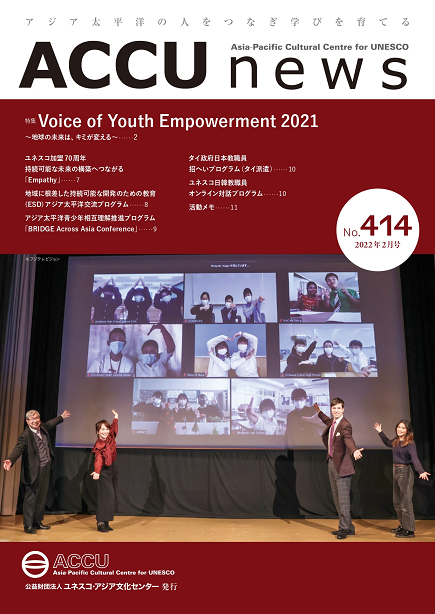

【特集】Voice of Youth Empowerment 2021~地球の未来は、キミが変える~

▼PDFはこちら

【表紙写真】

11/21の50周年記念事業・公開イベント「Future Voices」にてリモートの若者と会場の登壇者が記念撮影!若者の“声”を受け、持続可能な社会を目指し活動する私たちも気持ちを新たにしました。(写真提供:フジテレビジョン)

-

ACCUnews413号

発行日:2021年6月20日

-

【特集】半世紀に見つめるACCUの軌跡

▼PDFはこちら

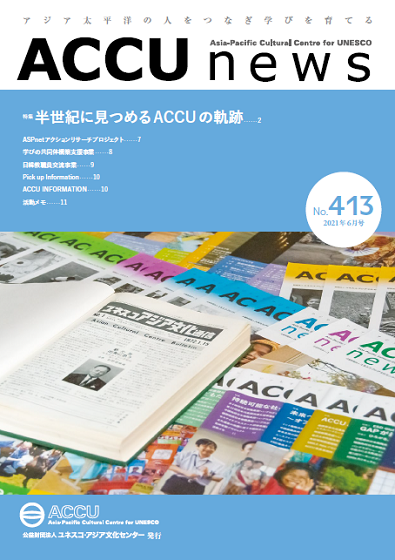

【表紙写真】

ACCU最初の機関紙『ユネスコアジア文化通信』創刊号の第一面と、『ACCUnews』の歴代表紙を集めてみました。『ユネスコアジア文化通信』の創刊号では初代会長ご挨拶と共にACCU設立経緯や事業紹介・報告、「国際図書年」に関連したアジア地域を中心とする世界の諸行事・活動の紹介等が掲載されました。以後、教育協力、人材の育成と相互交流、文化協力等を通して持続可能な社会の実現に貢献するACCUの活動を広く知っていただくためのツールとして、現在も制作しています。

-

ACCUnews412号

発行日:2021年2月20日

-

【特集】ACCUのNew Normal―ユネスコスクールのオンライン交流/日本とモンゴル 新しい経験と未来への絆

▼PDFはこちら

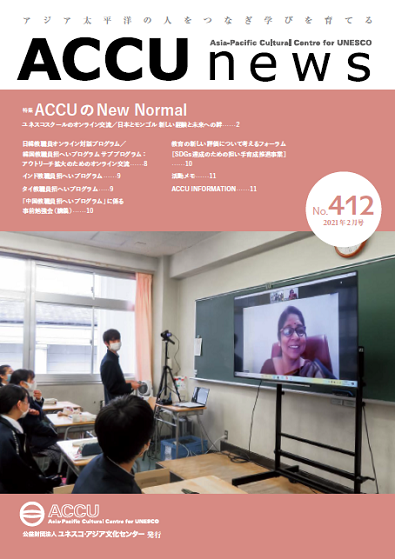

【表紙写真】

インド教職員招へいプログラムにおける、北杜市立甲陵高等学校でのオンライン交流の様子。インドの教職員より、各地域の文化や学校生活等が生徒240名に向けて紹介されました。対面でもオンラインでも、互いに理解を深め、協力し、連携していこうとする姿勢が大切だと感じた一年でした。

-

ACCUnews411号

発行日:2020年6月10日

-

【特集1】SMILE Asia プロジェクト―読み書きの力で女性に力を!

【特集2】20周年を迎えた日韓交流を振り返って

▼PDFはこちら

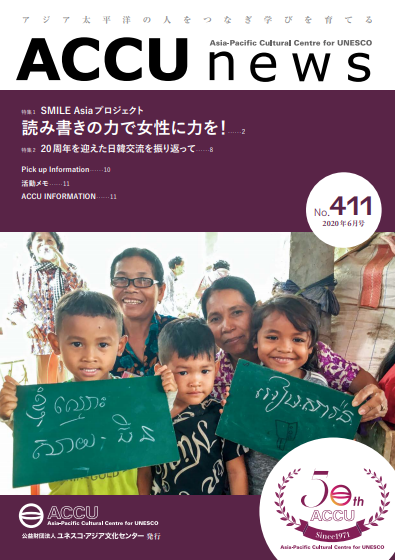

【表紙写真】

カンボジアのコンポンスプー州でSMILEの識字クラスに通う女性たち。お子さんやお孫さんに応援されながら週2回の授業をコツコツと頑張り、クラス開始から8か月が経ちました。スタッフのリクエストに応え、自分の名前もこのとおりスラスラと黒板に書いて見せてくれます。この日はデング熱の予防に関しても学び、クラスメートとディスカッションをしました。

-

ACCUnews410号

発行日:2020年2月10日

-

【特集】「日本の、世界のASPnet―これからのユネスコスクール―」

▼PDFはこちら

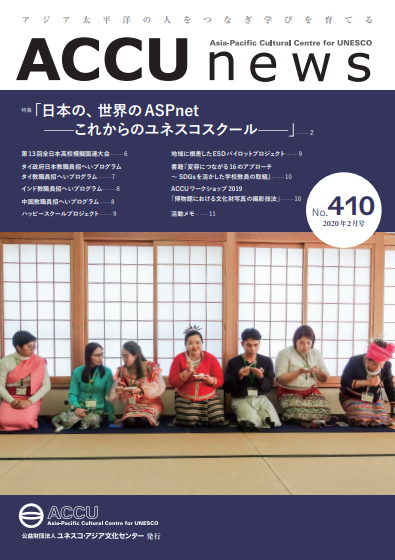

【表紙写真】

徳島県上板町立高志小学校の近くにある「南老人集会所」にて、稲井正吉・和代ご夫妻による茶道のお点前をタイの先生方が体験し、日本文化を感じる機会でした。落ち着いた場の雰囲気とおいしい和菓子を堪能している瞬間です。

-

ACCUnews409号

発行日:2019年10月20日

-

【特集1】ESD Global Action Programme―GAPが最終年を迎える

【特集2】ひろがる、つながる、ACCU交流の連鎖~教職員国際交流にて~

▼PDFはこちら

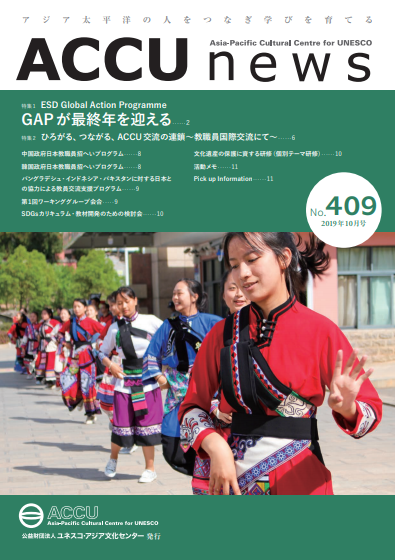

【表紙写真】

中国派遣プログラムでの雲南省にある石林民族中学校にて。男子生徒の列と共に訪問団を両側から包むように迎えてくださいました。若いエネルギーと歓迎の気持ちが伝わり、また鮮やかな色彩の民族衣装も目を引き、この後につづく交流に期待が膨らみました。

-

ACCUnews408号

発行日:2019年6月20日

-

【特集】ACCUとユネスコ~理念から実践へ、今年度の展開

▼PDFはこちら

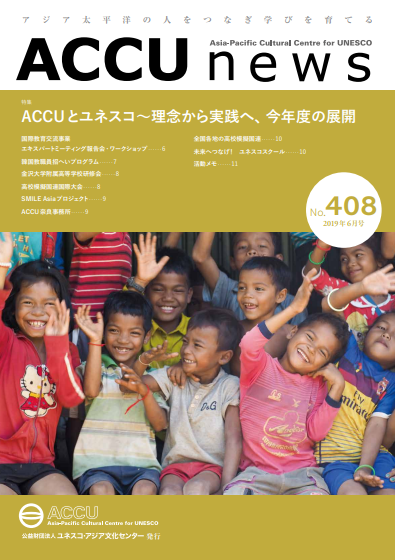

【表紙写真】

SMILE Asiaプロジェクトの識字教室視察のために村を訪れたとき、珍しい外国人の訪問に子どもたちが続々と集まってきました。お母さんたちのお勉強の邪魔にならないように気を付けながら……カメラを向けるとみんなとびきりの笑顔!乾季のカンボジアのさわやかな空に輝く、太陽のようなまぶしさでした。

-

ACCUnews407号

発行日:2019年2月20日

-

【特集】未来へ、社会へ開かれたACCU~オフィスの移転とACCUのこれから~

▼PDFはこちら

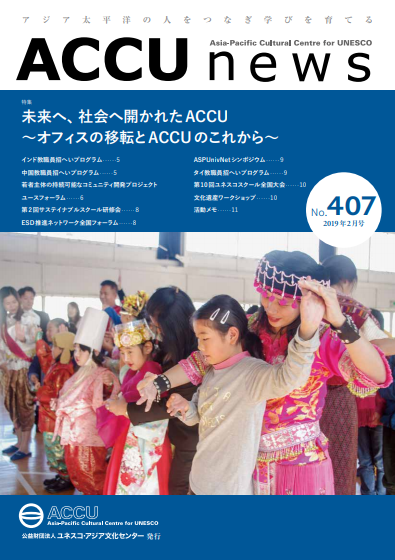

【表紙写真】

タイ教職員招へいプログラムにて訪問した、石巻市立鮎川小学校でタイの先生が文化授業をしたときの様子です。宮城県牡鹿半島に位置する全校児童数17名の小さな学校で、日常で外国人と接することがない子どもたちに対して、タイの民族舞踊(ラムウォン)を手を取って教えている様子は、感慨深いものがありました。

-

ACCUnews406号

発行日:2018年11月10日

-

【特集】持続可能な社会の実現は、学びの垣根をこえて

▼PDFはこちら

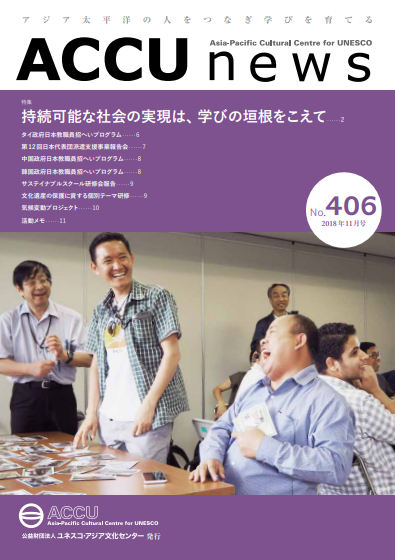

【表紙写真】

「SDGs達成に向けたアジア地域ESDワークショップ」(P4参照)にて、岡山市の藤田公民館を訪問した際の一コマです。地域の特色を題材に地元の方々が制作したかるたについて紹介があり、実際にかるた遊びを楽しみました。会場は大盛り上がり!カンボジアとブータンの参加者の笑顔から、その様子を感じていただけることと思います。

-

ACCUnews405号

発行日:2018年7月10日

-

【特集1】図書開発事業を振り返って―子どもたちに共通の読み物を

【特集2】グローバル社会のリーダーをめざして!(高校模擬国連事業)

▼PDFはこちら

【表紙写真】

今回特集したACPの『アジアの昔話』の英語マスター版と翻訳版を並べてみました。マスター版を活用しながら紙も図柄や色合いも少しずつ違い、何より各国の文字の違いが生き生きと多様な文化を教えてくれます。この事業に携わった多くの方の尽力と手にした子どもたちの笑顔を思いました。

-

ACCUnews404号

発行日:2018年2月10日

-

【特集】人が紡ぐ教育のチカラ―人物交流事業

▼PDFはこちら

【表紙写真】

明るい教室の中でひときわ輝く笑顔の持ち主は、2017年10月に実施したタイ教職員招へいプログラムで訪問団長を務めたアーリーラット・ヤーナソーン先生です。タイの文化を伝える授業をするために伝統衣装に身を包み、豊島区立南池袋小学校を訪問しました。子どもたちの横に座り、書道の授業を体験している様子です。

-

ACCUnews403号

発行日:2017年10月10日

-

【特集】進化するユネスコスクール

▼PDFはこちら

【表紙写真】

ブラジルのユネスコスクールの先生方がふじ幼稚園(東京都立川市)を訪ねたときの記念写真です。有名な円形の園舎から撮影しました。緑豊かな園庭での先生方のそこぬけに明るい笑顔が印象的でした。

-

ACCUnews402号

発行日:2017年6月10日

-

【特集】SDGsへ向けて―GAP中間年を迎えて

▼PDFはこちら

【表紙写真】

パキスタンのパンジャブ州にある村を訪問したときの写真です。この貯水池は村民の衣食住だけでなく、農業、畜産も支えている重要な資源です。親子でおしゃべりしながら洗濯をする光景に心が和み、絵になると思いました。

-

ACCUnews401号

発行日:2017年2月10日

-

【特集】海外との協働プロジェクト進行中

▼PDFはこちら

【表紙写真】

2016年11月、インドの教職員14名が日本を訪れるプログラムを初めて実施しました。学校見学では、授業がどのように行われているのか、興味津々の先生方。数学の授業では、日本の先生によってきれいにまとめられた板書を絶賛する先生もいらっしゃいました。

-

ACCUnews400号

発行日:2016年10月10日

-

【特集】一目でわかるACCUの今

▼PDFはこちら

【表紙写真】

自国の文化を海外の児童・生徒に伝える文化授業は、教育交流プログラムのなかでも特別なコンテンツといえます。韓国でのプログラムで横浜市立幸ヶ谷小学校の森本教諭が担当した小学校1年生のクラスでは、筆を使って「へのへのもへじ」を描くことに挑戦しました。よく見ると髪形もさまざまで、みんなとても上手に描けています。

-

ACCUnews399号

発行日:2016年6月10日

-

【特集】SDGsとESD いま、求められる学びとは?―特別寄稿と座談会

▼PDFはこちら

【表紙写真】

パキスタンの若者プロジェクトでプロジェクト対象村を訪問したときのこと。あるご家族でチャイ(ミルクティー)をご馳走になりました。紅茶を飲む子どもの世話をするお母さんたちの眼差しがとても印象的で、ACCU Newsの表紙にしたい!と思い、カップ片手に何度もシャッターを切りました。

-

ACCUnews398号

発行日:2016年3月10日

-

【特集】広がる教職員交流事業/ユネスコスクールの活動報告/ESD Foodプロジェクト

▼PDFはこちら

【表紙写真】

今号で特集しているACCUの人物交流プログラム「韓国教職員招へいプログラム」で、韓国の先生方を受け入れた学校でのひとコマです。韓国語で書かれた歓迎のメッセージや先生方の伝統衣装が鮮やかです。先生方と向き合い、しっかりと立っている児童たちの姿は、学校を訪れた先生方の目にも頼もしく映ったのではないでしょうか。

ACCU制作物

-

令和6(2024)年度 初等中等教職員国際交流事業 実施報告書

発行年月:2025年3月

-

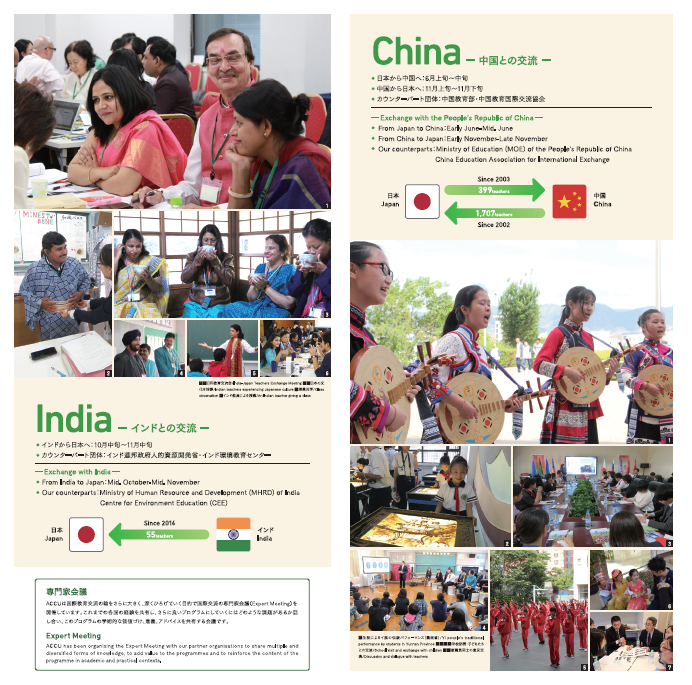

文部科学省委託 令和6年度「新時代の教育のための国際協働プログラム」の一環として実施した「初等中等教職員国際交流事業」の実施報告書です。

今年度は日本と、韓国・中国・タイ・インドそれぞれとの二国間交流にとどまらず、五か国間での成果共有という視点も含めて事業概要をまとめています。

-

A Resource Pack for Promoting Inclusive Community – Role Play and Case Studies – インクルーシブなコミュニティ作り

発行年月:2025年3月

-

文部科学省委託「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業(海外展開を行う草の根のユネスコ活動)」の一環として、ACCUが実施した「インクルーシブな地域コミュニティ推進事業」の成果として、3年間の取り組みをまとめたリソースパック『A Resource Pack for Promoting Inclusive Community – Role Play and Case Studies』を制作しました。

本リソースパックは、日本、カンボジア、フィリピンの3か国で実施されたプロジェクトの事例をもとに、インクルーシブなコミュニティづくりのプロセスを体験的に学べるツールです。複数のステークホルダー間の相互理解を促進し、行政官、教育関係者、学生など、インクルーシブな地域づくりに関心のある方々にご活用いただけます。▼ダウンロードはこちら(英語)

-

グローバル エデュケーション モニタリング レポート

発行年:2017~2024年

-

SDG4および他のSDGsにおける教育に関する事柄のモニタリングと報告を目的として、ユネスコに設置された独立チームにより発行されている本書。英語版サマリーの日本語版はユネスコと広島大学 教育開発国際協力研究センターの共同で発行されており、ACCUは、毎年その制作に協力しています。最新の2024/5年版は、「教育におけるリーダーシップ」がテーマとなっています。ぜひ、教育をめぐる世界の動向をご覧ください。(それぞれ「ユネスコ」サイト内ページにリンク)

▼2024/5年版 日本語版サマリーはこちら

▼2023年版 日本語版サマリーはこちら

▼2021/2年版 日本語版サマリーはこちら

▼2020年版 日本語版サマリーはこちら

▼2019年版 日本語版サマリーはこちら

▼2017/8年版 日本語版サマリーはこちら

-

令和5(2023)年度 初等中等教職員国際交流事業 実施報告書

発行年月:2024年3月

-

文部科学省委託 令和5年度「新時代の教育のための国際協働プログラム」の一環として実施した「初等中等教職員国際交流事業」の実施報告書です。

日本と、韓国・中国・タイ・インドそれぞれとの二国間の教職員交流の活動内容をまとめました。

-

令和4(2022)年度 初等中等教職員国際交流事業 実施報告書

発行年月:2023年3月

-

文部科学省委託 令和4年度「新時代の教育のための国際協働プログラム」の一環として実施した「初等中等教職員国際交流事業」の実施報告書です。

日本と、韓国・中国・タイ・インドそれぞれとの二国間の教職員交流の活動内容をまとめました。

-

TREE of International Exchange -対話から未来をつむぐ-

発行年月日:2023年3月1日

-

これまでの教職員国際交流事業の成果や、事業にご参加いただいた教職員の方々の取組、ご経験を共有することを目的として作成した、教職員国際交流の手引き第3弾です。

本書では、過去にACCUの教職員プログラムに参加した先生の視点や問いを大切にし、日本と韓国・インドの先生の対話と、学校でのユネスコ活動に熱心に取り組んでいらっしゃる日本の先生のご寄稿文をお届けします。

-

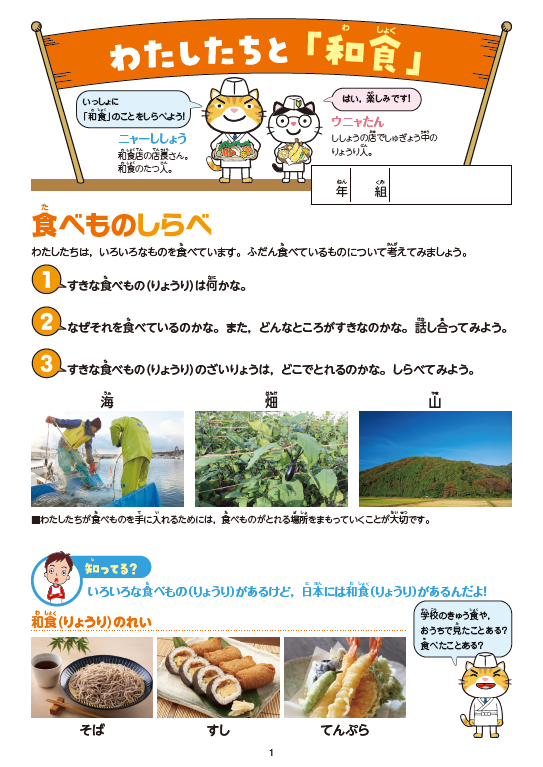

わたしたちと「和食」

発行年月:2022年3月

-

農林水産省及び文部科学省と連携し、初めて小学生を対象とした本教材の制作に協力しました。「和食文化継承リーダー」や教育現場で活躍している方に、和食文化の全体像を分かりやすく教育現場などで伝えていただくための継承ツールです。子どもたちが視聴することを想定した動画教材もあり、学校での授業・自由研究・家庭での学習などで部分的にでもご自由にお使いいただけます。※商用利用は禁止です。

▼詳細はこちら(「おいしい和食のはなし」サイト内ページにリンク)

-

令和3(2021)年度 初等中等教職員国際交流事業 実施報告書

発行年月:2022年3月

-

文部科学省委託 令和3年度「新時代の教育のための国際協働プログラム」の一環として実施した「初等中等教職員国際交流事業」の実施報告書です。

日本と、韓国・中国・タイ・インドそれぞれとの二国間の教職員交流の活動内容をまとめました。▼英語版ダウンロードはこちら

※令和2(2020)年度以前の報告書はこちらよりご覧ください。

-

TREE of International Exchange -先生たちのための国際交流のとびら-

発行年月日:2022年3月1日

-

これまでの教職員国際交流事業の成果や、事業にご参加いただいた教職員の方々の取組、ご経験を共有することを目的として作成した、教職員国際交流の手引き第2弾です。

本書では、日本と韓国・中国・タイ・インドとの交流に参加した国内外の教職員へのインタビューを通して、参加者の声を届けます。

-

平和に向かって共に:サイレントマンガカタログ 先生の手引き

発行年:2022年

-

“サイレントマンガ”とは、セリフを使わずにイラストのみでストーリーを伝えるマンガのことです。本書は、ユネスコバンコク事務所により実施された「第13回 SILENT MANGA AUDITION」の応募作品から選出されたサイレントマンガ作品集(カタログ)と併用していただくための手引きとなっており、ACCUは翻訳に協力しました。収録されたマンガのストーリーは、世界中のアーティストが思い描いた平和のさまざまな側面を映し出しており、学校やご家庭で、先生や保護者の方が各マンガのストーリーを活用し、若い世代に刺激的な議論のきっかけを与えることを可能にします。

▼ダウンロードはこちら(「ユネスコ」サイト内ページにリンク)

-

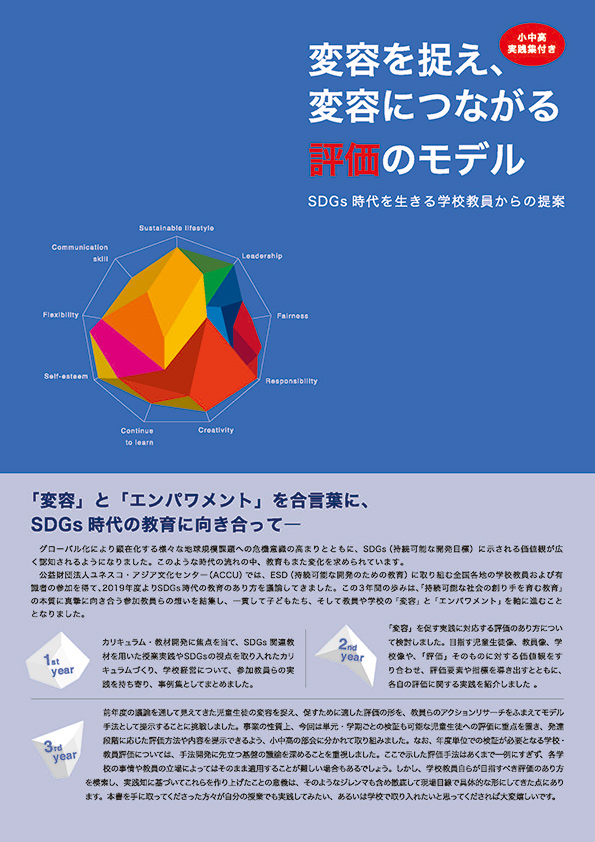

変容を捉え、変容につながる評価のモデル-SDGs時代を生きる学校教員からの提案-

発行年月日:2022年2月28日

-

ESDに取り組む全国の教員・有識者が参加し、2019年度よりSDGs時代の教育のあり方を議論してきました。2021年度は前年度の議論から見えてきた児童・生徒の変容を捉え、促すために適した評価の形を教員らのアクションリサーチを踏まえモデル手法として提示することに挑みました。本書では、現場での活用を重視し、小中高の発達段階ごとに手法をまとめています。

-

学びと協働による持続可能な地域づくり

発行年月日:2022年2月25日

-

2019年に開始した「持続可能な地域づくりを推進する学びの共同体構築支援」プロジェクトでは、これまでに事例集、事例紹介動画、実践者の声をまとめた冊子などを制作してきました。このA4のチラシには、これらすべてのリソースへアクセス可能なQRコードを掲載し、必要な情報を必要な時にダウンロード・ご活用いただけるようにまとめました。

-

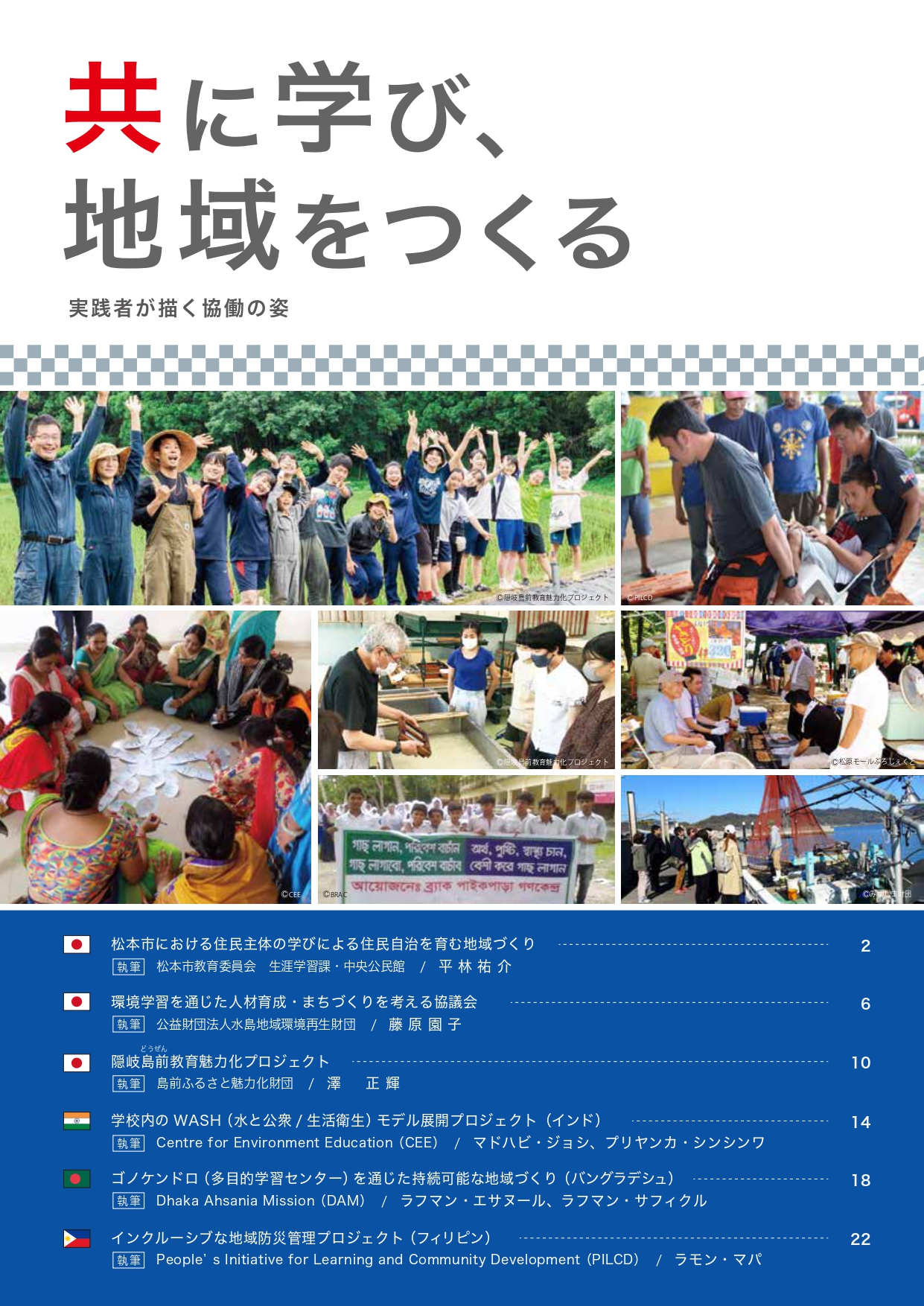

共に学び、地域をつくる ~実践者が描く協働の姿

発行年月日:2022年2月25日

-

持続可能な地域づくりのための学びと協働とはー。他者との良好な協働関係を構築・機能させるために重要となるコンセプトや現場で役立つツールなど、日本、インド、バングラデシュ、フィリピンで持続可能な地域づくりに取り組む実践者の方々にご紹介頂きました。

-

地域に根差した持続可能な開発のための教育(ESD)

公開年月日:2022年1月6日

-

神奈川県平塚市、東海大学、ユネスコとの共催により、「地域に根差したESDアジア太平洋交流プログラム」を2021年8月10日~11日に開催しました。

2日間に渡るワークショップでは、中国、インド、日本、ラオス、モンゴルとフィリピンの事例が紹介され、ESDの実践者や専門家を含む約50名の参加者が各々の経験と意見を交わしました。

当日のワークショップの詳しい様子や内容をまとめておりますので、以下よりご覧ください。

-

変容を捉え、変容につながる評価のカタチ-SDGs時代を生きる学校教員の知恵-

発行年月日:2021年2月28日

-

ESDの実践を通して見られる子どもたちや教員、学校の変容を「評価する」ことについて、全国から集まった学校教員らによって学び合いながら本冊子の開発が進められました。児童・生徒への評価8事例、学校・教員への評価6事例を取り上げ、評価の在り方へ一石を投じる内容となっています。

-

TREE of International Exchange -国際交流の木の下で-

発行年月日:2021年2月28日

-

職員国際交流事業の成果や、事業にご参加いただいた教職員の方々の取組、ご経験を共有することを目的とした、教職員国際交流の手引きです。

本書では、日本国内10都道府県13名の教職員による教職員国際交流事業への参加を契機とした実践事例に加えて、2020年度に実施した文部科学省委託「令和2年度初等中等教職員国際交流事業」及び海外の事例などを紹介しています。

-

アジア4か国における持続可能な地域づくり事例集

発行年月日:2021年2月26日

-

「持続可能な地域づくりを推進する学びの共同体」構築に向けて地域の関係者が取り組む、アジア4か国7つの事例を分析や考察とともに日本語・英語にそれぞれまとめ、発行しました。

本書では、持続可能な地域づくりに向けて、貧困、少子高齢化、自然災害等それぞれの国や地域がもつ課題に対して、協力し、学びあいながら活動を展開してきた事例を紹介しています。

-

持続可能な開発目標のための教育-学習目標-

発行年月:2020年9月

-

SDGs達成に向けて教育、特にESDをどのように活用すべきかについて、ユネスコが著した手引き『Educationfor Sustainable Development Goals: Learning Objectives』を、岡山大学大学院教育学研究科ESD協働推進室及びACCUが翻訳し、これら3つの機関が共同で発行しました。

本書はカリキュラム・コース等を企画する政策立案者、カリキュラム開発者、教育者を支援することを目的とし、SDGsに関する学習を進めるための方略や、学習目標を特定し各SDGのトピックと学習活動の提案やコースのデザインから国の戦略まで、さまざまなレベルでの実施について解説しています。▼ダウンロードはこちら(「ユネスコ」サイト内ページにリンク)

-

変容につながる16のアプローチ ―SDGsを活かした学校教員の取組―

発行年月日:2020年2月28日

-

多種多様な学校教員が集まり、持続可能な社会に向けた学びの形、そして「変容」について対話を重ねて創り上げています。

本書は、SDGsをどのように捉え、活かし、実践すればよいのだろう?何から始めればいい?学校の先生たちはどのような教材を活用して学校づくり、授業づくりしているの?など、持続可能な未来のための学びを実施していく上での素朴な問いに応えてくれる1冊です。

-

Youth Changes the World-若者主体の持続可能な地域づくりの記録-/Learning Step

発行年度:2018年度/2016年度

-

ACCUは若者の主体的な学びを通して持続可能なコミュニティを創造する「変化の担い手」を育成することを目的に、2014年から約5年間、南・東南アジア地域を中心に「若者主体の持続可能なコミュニティ開発プロジェクト」を実施してきました。本冊子では、プロジェクトをきっかけに地域での活動を開始したパキスタンの若者の5年間の軌跡や、若者と共に取り組んでいる4か国(パキスタン、バングラデシュ、インド、フィリピン)の地域づくりの事例が記載されています。

▼日本語版ダウンロードはこちら

▼英語版ダウンロードはこちら

▼同事業で作成した『Learning Step(学習ステップ)』の英語版ダウンロードはこちら

ACCU事業紹介

-

教職員国際交流事業 紹介動画

公開年月日:2021年3月31日

-

初等中等教職員国際交流事業の紹介動画です。COVID-19感染拡大の影響により2020年度以降、人との接触機会が減っていることに伴い紙媒体のみの広報ツールでは関心を喚起するのに不十分であることから、国内外の教育関係者に向けて本映像を制作しました。英語音声ナレーションに日本語・韓国語・中国語・タイ語の字幕を挿入した4バージョンを作成し、事業の活動内容だけでなく、事業の意義・目的・目指す姿などを、映像を通して国内外の関係者に広く伝えることを目的としています。

▼ご視聴はこちら(YouTubeにリンク)

-

教職員国際交流事業パンフレット(2021)

発行年:2021年

-

初等中等教職員国際交流事業の紹介パンフレット(2021年度版)です。本事業は、未来を担う子どもたちを育む「先生」を対象としており、参加者は国内外の教職員と交流しながら、多様な価値観に触れます。ACCUは本事業を通じて「他国の(異なる)文化・考え方・視点の理解」を促進し、教職員自身がチェンジメーカーとして変容していくことをめざします。

▼ダウンロードはこちら(日・英共通)

-

教職員国際交流事業パンフレット(2020)

発行年:2020年

-

初等中等教職員国際交流事業の紹介パンフレット(2020年度版)です。日本語・英語両表記で制作し、事業の目的、派遣プログラムと招へいプログラムの主な活動内容と実績について、写真を交えながら魅力的に掲載するとともに、TREE(初等中等教職員国際交流事業SNS)のねらいと機能について紹介しています。

▼ダウンロードはこちら(日・英共通)

-

SMILE Asia プロジェクト パンフレット

発行年:2018年

-

妊婦さんや子育て中の女性を主な対象とした識字学習支援事業「SMILE Asia プロジェクト(Supporting Maternal and Child Health Improvement and Building Literate Environment)」の紹介パンフレットです。2008年から本プロジェクトを実施しているカンボジアには、長きにわたって続いた政情不安と内戦の影響で基礎教育を受ける機会を奪われ、基本的な読み書きを習得できないまま成人となった人々が数百万人も存在すると言われ、その半数以上が女性です。本プロジェクトでは、こうした女性に読み書きや計算の基礎的な技術を身につけるための包括的な支援を行っています。

ESD推進のための動画集

-

How to Promote ESD ―ESDの取り組み方―

公開年月日:2022年4月6日、2023年5月31日、12月21日

-

各校の指導に役立ててもらうことを目的に、ESDの取り組み方について、具体例を基に解説した動画集を作成しています。ユネスコ北京事務所の協力の下、全国小中学校環境教育研究会 元会長 棚橋乾氏の監修、法政大学坂本旬ゼミの撮影協力を得て制作しました。

2021年度より開始した本プロジェクトの動画シリーズ全5本を公開しています。

第1弾:

How to Promote ESD ―ESDの取り組み方― vol.1 学び方・指導方法 探究学習のプロセスで学ぶ

公開年月日:2022年4月6日

▼ご視聴はこちら(YouTubeにリンク)

第2弾:

How to Promote ESD ―ESDの取り組み方― vol.2 ESDの取り組み内容(学習内容)

公開年月日:2023年5月31日

▼ご視聴はこちら(YouTubeにリンク)

第3弾:

How to Promote ESD ―ESDの取り組み方― vol.3 ESDの発表、交流、行動

公開年月日:2023年5月31日

▼ご視聴はこちら(YouTubeにリンク)

第4弾:

How to Promote ESD ―ESDの取り組み方― vol.4 育成する資質・能力と評価方法

公開年月日:2023年5月31日

▼ご視聴はこちら(YouTubeにリンク)

第5弾:

How to Promote ESD ―ESDの取り組み方― vol.5 学校全体で取り組むESD ホールスクールアプローチ

公開年月日:2023年12月21日

▼ご視聴はこちら(YouTubeにリンク)

音楽教材

-

時の旅人 CD 11巻

(日本ビクター刊、平成8 / 1996)

-

ハイライト版:アジア・太平洋の民謡 CD

(ACCU創立20周年記念制作、平成3 / 1991)

-

ライリライリ―民族の詩・アジア編 レコード

(日本ビクター刊、昭和56 / 1981)

-

子どものためのアジア音楽 レコード

(日本ビクター刊、昭和54 / 1979)

-

ハイライト版:アジア・太平洋の伝統器楽曲

Highlights of Instrumental Music of Asia and the Pacific

カセットテープ (昭和58、60 / 1983、1985)

-

ハイライト版:アジア・太平洋の愛唱歌

Highlights of Songs of Asia and Oceania

カセットテープ (昭和55 / 1980)

-

ハイライト版:アジアの伝統音楽

Highlights of Folk and Traditional Music of Asia

カセットテープ (昭和56-58 / 1981-83)

-

精選アジア・太平洋の音楽(一般向け・学校向け)

Favorite Melodies of Asia and the Pacific - for general Use/for School Use

カセットテープ(昭和61/1986)

-

シリーズ5 (平成6-11 / 1994-1999)

アジア・太平洋の楽器 No.1-3 ビデオ・解説書

Musical Instruments of Asia and the Pacific Vols.1-3

-

シリーズ4 (昭和63、平成2 / 1988、1990)

アジア・太平洋の民謡 No.1-2 カセットテープ・解説書

Folk Songs of Asia and the Pacific

-

シリーズ3 (昭和54-56 / 1979-1981)

アジア・太平洋の愛唱歌 No.1-3 カセットテープ・解説書

Songs of Asia and Oceania /and the Pacific

-

シリーズ2 (昭和53、58、60 / 1978、1983、1985)

アジア.太平洋の伝統器楽曲No.1-3 カセットテープ・解説書

Instrumental Music of Asia and the Pacific Nos.1-3

-

シリーズ1 (昭和50-52 / 1975-77)

アジアのわらべ歌と伝統音楽 No.1-3 LPレコード・解説書 (カセットテープ版 平成4 / 1992)

Folk and Traditional Music of Asia for Children Nos.1-3

映像教材

-

文化キットNo.7 (46分ビデオ、解説書)

英語: Folk Dances of Asia and the Pacific Ⅱ(平成5/1993)

日本語: アジア・太平洋の民俗舞踊 2 (平成5/1993)

-

文化キットNo.6 (60分ビデオ、解説書)

英語: Folk Dances of Asia and the Pacific I (平成3/1991)

日本語: アジア・太平洋の民俗舞踊 1 (平成3/1991)

-

文化キットNo.5 (60分ビデオ、解説書)

英語: Festivals in Asia and the Pacific(昭和63/1988)

日本語: アジア・太平洋の祭り(昭和63/1988)

-

文化キットNo.4 (70分カセットテープ、スライド240枚、解説書、のちにビデオ)

英語: Looking Around Museums in Asia and the Pacific (昭和61/1986)

日本語: アジア・太平洋の博物館めぐり (昭和60/1985)

ビデオ版: 英語 (平成3/1991)

-

文化キットNo.3 (60分カセットテープ、スライド278枚、解説書、のちにビデオ)

英語: Traditional Handicrafts in Asia and the Pacific (昭和58/1983)

日本語: アジア・太平洋の伝統手工芸 (昭和58/1983)

ビデオ版: 英語、日本語、中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語、ウルドゥー語、ベンガリ語、

ベトナム語、ネパール語、ヒンデイ一語 (昭和63/1988)

-

文化キットNo.2 (60分カセットテープ、スライド273枚、解説書、のちにビデオ)

英語: Our wonderful Cultural Heritage in Asia and the Pacific (昭和56/1981)

日本語: すばらしきわれらの文化遺産 (文化スライド社刊、4部作、昭和57/1982)

ビデオ版: 英語 (昭和63/1988)

-

文化キットNo.1 (60分カセットテープ、スライド187枚、解説書)

英語版: Music of Asia ? An Element of Cultural Environment (昭和53/1978)

日本語版: アジアの音楽―豊かな風土の中に (昭和54/1979、文化スライド社刊)

16mmフイルム: Music of Asia ? An Element of Cultural Environment (昭和54/1979)

教育キット

-

Japanese Artistic and Cultural Heritage of Nara Period

(40分カセットテープ、スライド70枚、昭和60/1985)

ビデオテープ

-

文化庁芸術祭記録・アジアの芸能祭

フィジー、タイ、中国、日本(昭和62/1987)

ネパール、ニュージーランド、日本(昭和63/1988)

アジア太平洋共同出版事業による児童書

-

Meet My Friends!

(平成13/2001) 【国連『平和の文化国際年』記念】

日本語版 「アジアの友だちに会おう!-アジア太平洋の文化を知るための絵本」 東京書籍刊 (平成15/2003)

-

The Wall and Other Stories ? Asian / Pacific Literature for Young People Part Ⅱ

(平成4/1992)

日本語版 「アジアからの春風」 講談社刊 (平成7/1995)

-

The Last Ticket and Other Stories ? Asian / Pacific Literature for Young People Part Ⅰ

(平成3/1991)

-

Read Me A Story !

(平成2/1990)

日本語版 「アジア・太平洋の楽しいお話 ライオンとやぎ」 こぐま社刊 (平成6/1994)

-

Guess What I’m Doing!

(平成元/1989) 【国際識字年記念出版物】

協力: ユネスコ、東京海上火災保険、講談社、日本図書普及

日本語版「何をしているかわかる?」朝日新聞社刊(平成元/1989)

-

Making Toys and Playing Together

(平成元/1989)

日本語版 「作ろう!遊ぼう!-アジア・太平洋の手づくりおもちゃ」 こぐま社刊 (平成元/1989)

-

Can You Find Me?

(昭和63/1988)

日本語版 「どこにいるかわかる?アジア・太平洋の子どもたちのたのしい一日」こぐま社刊(昭和63/1988)

-

Together in Dramaland

(昭和61/1986)

日本語版 「みんなでドラマランド」 晩成書房刊 (平成5/1993)

-

Laughing Together

(昭和60/1985)

日本語版 「アジアの笑いばなし」 東京書籍刊 (昭和62/1987)

-

Wonders of Our Asia

(昭和59/1984)

日本語版 「すばらしいアジアの遺跡」 東京書籍刊 (昭和59/1984)

-

My Village, My Family, My Asia

(昭和55/1980)

日本語版 「わたしの村、わたしの家-アジアの農村-」 福音館書店刊 (昭和56/1981)

-

Asian Stories for Young Readers, Books 1?4

FEPインターナショナル刊(シンガポール) (昭和57/1982)

日本語版 「現代アジア児童文学選」3、4 東京書籍刊 (昭和58/1983)

-

Stories from Asia Today, Books 1、2

淡交ウェザーヒル出版社、 平凡社 (昭和54,55/1979,80)

日本語版 「現代アジア児童文学選」1、2 東京書籍刊 (昭和57/1982)

-

Let’s play Asian Children’s Games

マクミラン社刊 (昭和53/1978)

日本語版 「アジアの遊び55 ラムラムリップ」 蝸牛社刊 (昭和61/1986)

-

Festivals in Asia, More Festivals in Asia

講談社インターナショナル社刊 (昭和50/1975)

日本語版 「アジアのお祭り」1、2 講談社刊(昭和51/1976)

-

Folk Tales from Asia, Book1- 6

淡交ウェザーヒル出版社、平凡社刊 (昭和49-52/1974-77)

日本語版 「アジアの昔話」1-6 福音館書店刊 (昭和49-56/1974-77)

ダイジェスト版 「子どもに語るアジアの昔話」 1、2 こぐま社刊 (平成9/1997)

環境シリーズ

-

THE EARTH

(平成11/1999)

-

THE SUN

(平成9/1997)

日本語版 「子どもエコロジー 太陽」 ポプラ社刊 (平成11/1999)

-

WATER

(平成8/1996)

-

TREES

(平成6/1994)

日本語版「子どもエコロジー 木」、小学館刊(平成9/1997)

アジア・太平洋地域昔話アニメーション共同事業

-

The Dog Who Wanted to Be the Sun ? A Folk tale from Thailand

(英語ビデオ、平成8/1996)

-

The White Elephant ? A Folk tale from India

(英語ビデオ、平成6/1994)

日本語版 「白いゾウ」 ヤマハミュージックメディア刊 (平成6/1994)

-

The Princess of Lotus Flowers ? A Folk tale from China

(英語ビデオ、平成4/1992)

日本語版 「蓮の花の姫」 ヤマハミュージックメディア刊 (ビデオ、平成4/1992)

紙芝居

-

The Royal Journey to Heaven (インド昔話)

紙芝居:The Royal Journey to Heaven (インド昔話)

-

The Four Puppets (ミャンマー昔話)

紙芝居:The Four Puppets (ミャンマー昔話)

-

The Picture Wife 絵姿女房 (日本昔話)

The Picture Wife 絵姿女房 (日本昔話)

写真資料

-

アジア太平洋写真コンテスト入選作品

昭和51/1976 第 1回 人とくらし

昭和52/1977 第 2回 人と乗り物

昭和53/1978 第 3回 子供

昭和54/1979 第 4回 女性

昭和55/1980 第 5回 若人

昭和56/1981 第 6回 自由課題

昭和57/1982 第 7回 自由課題

昭和58/1983 第 8回 祭り

昭和59/1984 第 9回 水と生活

昭和60/1985 第10回 しあわせ

昭和61/1986 第11回 通りと人々

昭和62/1987 第12回 市場

昭和63/1988 第13回 人と住まい

平成元/1989 第14回 伝統儀礼

平成 2/1990 第15回 学ぶ人々

-

写真コンテスト10回記念写真集『アジア悠久』

(昭和61/1986)

-

写真コンテスト20回記念写真集『アジアその日その日』

(福音館書店刊行)(平成9/1997)

-

ACCUアジア太平洋ESDフォトメッセージコンテスト Letters to Tomorrow 入選作品パネル および フォトメッセージ集

平成19/2007 伝えたいもの―無形文化遺産 85点

入選作品カタログ

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション 2009」

(日英併記) (平成21/2009)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション 2007」

(日英併記) (平成19/2007)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション 2005」

(日英併記) (平成17/2005)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション 2003」

(日英併記) (平成15/2003)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション 2000」

(日英併記) (平成14/2002)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’96」

(日英併記) 講談社刊(平成9/1997)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’94」

(日英併記) 講談社刊(平成7/1995)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’92」

(日英併記) 講談社刊(平成5/1993)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’90」

(日英併記) 講談社刊(平成3/1991)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’88」

(日英併記) 講談社刊(平成元/1989)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’86」

(日英併記) 講談社刊(昭和62/1987)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’84」

(日英併記) 講談社刊(昭和60/1985)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’82」

(日英併記) 講談社刊(昭和58/1983)

-

「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ絵本イラストレーション’80」

(日英併記) 講談社刊(昭和56/1981)

-

「アジア・アフリカ絵本イラストレーション’78」

(日英併記) 講談社刊(昭和54/1979)